数学のセンスがないと諦めてしまっている受験生へ。「数学のセンス」の正体を明らかにして、数学の難問が解けるようになる秘訣を伝授します。

数学に限らず、「発想」とはどのように生まれてくるものなのでしょうか? テストや普段の学習の中で難問に出くわして、小一時間頭をフル回転させるが答えにたどり着くことができない。模範解答を見てみると、「こんな方法、思いつかないよ」「なんだ、たったこれだけのことなのに気付けなかったよ」となってしまう。

この過程を楽しめるか楽しめないかはさて置き、入試本番まで時間の限られている受験生にとっては、発想が思うように浮かんでこないと、フラストレーションがたまります。

私も痛いほど経験しましたし、今なお、考えつかないような発想に出会うことは少なくありません。

しかし、100%とは完璧な発想が出てくるとは言えないまでも、私が受験勉強を始めたばかりの経験不足の学生時代のときよりも、受験合格時のころの方が発想はスムーズに出てきたし、もっといえば今の方が受験生のときよりも解法のアイディアが浮かび上がりやすいです。

頭がよくなったのでしょうか?

センスが磨かれたのでしょうか?

『THINK BIGGER「最高の発想」を生む方法:コロンビア大学ビジネススクール特別講義』が私が生徒たちに上手く伝えきれてこなかったことを見事に言語化してくれています。

あらゆる成功したイノベーター同様彼ら(補足:自由の女神像設計のバルトルディ、20世紀を代表する画家のピカソとマティス)がやったのは、ひとことで言えば「戦略的模倣」である。成功事例を学び、そこから有効な部分を抽出し、それらの新しい使い方を模索し、そしてそれらを組み合わせて、新しい役に立つものを生み出したのだ。

シーナ・アイエンガー『THINK BIGGER』

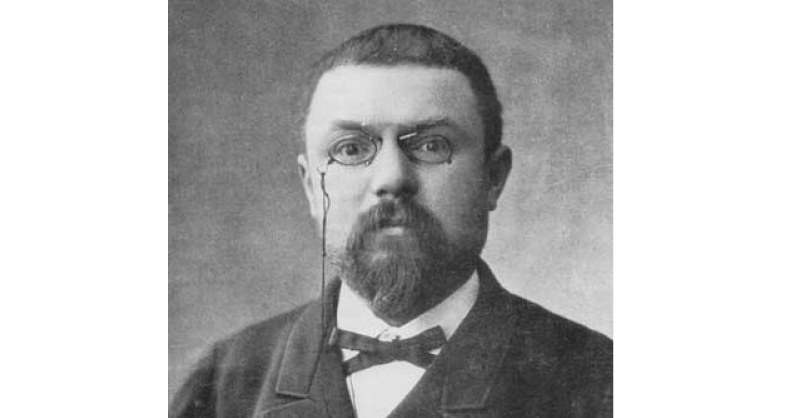

さらに、シーナ・アイエンガーは、20世紀の大数学者アンリ・ポアンカレの言葉を引用しています。

発明とは、無益な組み合わせを排除して、ほんのわずかしかない有用な組み合わせをつくることである。発明とは見抜くことであり、選択することなのだ。

アンリ・ポアンカレ『科学と方法』

さっそくポアンカレの言葉を模倣してみましょう。

数学的センスとは、難問と対峙したときに、無益な解法を排除し、有益な解法を組み合わせることである。数学的センスとは、難問から数学的な本質を見抜き、適切な解法たちを選択することだ。

つまり、受験生が数学的センスを身に着けるための具体的な方法は以下の2つです。

①なるべく多くの解法を『青チャート』などを利用して身につける。

②解法を覚えるだけではなく、解法の中の数学的本質の理解を深める。

この2点については長くなるので、別の投稿にてまとめたいと思います。

コメント