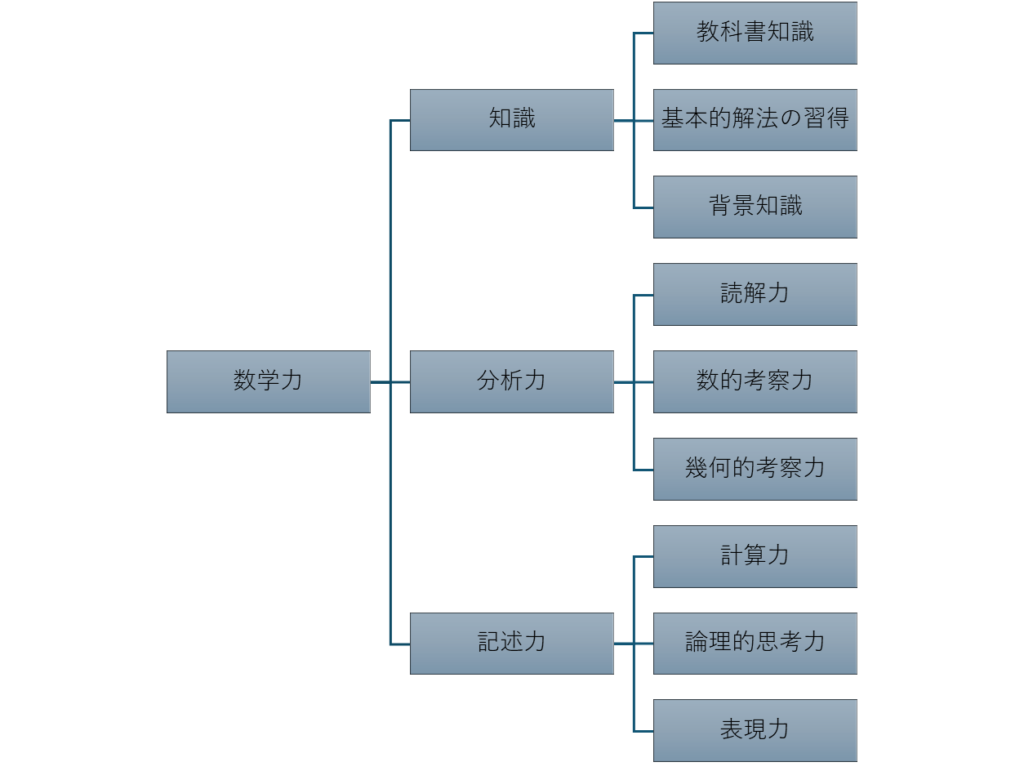

上の図は、「数学力」(数学のセンスと呼んでもいいでしょう)を上げるために必要な力や要素をツリー化したものです。

数学の実力をつけたい、偏差を上げたい、センスを磨きたいという漠然とした課題に対し、そのために必要な要素の分析・分類を繰り返していく中で課題の「解像度」をクリアにすることができます。今回は最終的に9つの要素に分けましたが、さらに細分化することもできます。

分けた要素を一つ一つ解決していくことによって、結果的に数学の実力を上げることができます。もちろん十分に身につけているものもあるでしょうから、習得できていないもののみ取り組んでいけば構いません。

「参考書ルート」と呼ばれる、志望大学のレベルなど、目標に応じて本番までの学習の進め方を科目別に、「どの順番でどの参考書をやるべきか」指南してくれるものがあります。

私は「参考書ルート」について、全否定はしませんが、安易にそのまま真似するのは危険だと思っております。とりわけ、ある程度高い水準(偏差値60前後で伸び悩んでいる)の学生がさらなる高みを目指すときは参考書ルートに頼らない方がよいでしょう。

「参考書」は、何かしらの課題を解決する手段です。ですから参考書ごとに解決できる課題は異なっています。「参考書ルート」について私が全否定しないのは、参考書ルートを辿れば6~8割程度の課題は解決してくれるからであり、それでも否定的なのは残り2~4割の課題が解決できないからです。

通信教材や塾・予備校も同じです。コースや講座、塾・予備校のシステム面など、それぞれに解決できるの課題の得意・不得意があります。

ですから、参考書選びや塾選び以前に、自分の抱える「課題」が何なのかしっかりと己を見つめて分析することがとても大事です。

「この課題を解決したいから、この参考書を使う、この講座を受講する」このように考えると、参考書に取り組むときも、講座を受講するときも、「この課題を解決する」という目的意識をもって取り組むことができるので、学習効率が格段に上がります。

この参考書をやる、3周回す、ということを目的化してしまう受験生が多くいます。「参考書ルート」の最大の欠点はここにあります。

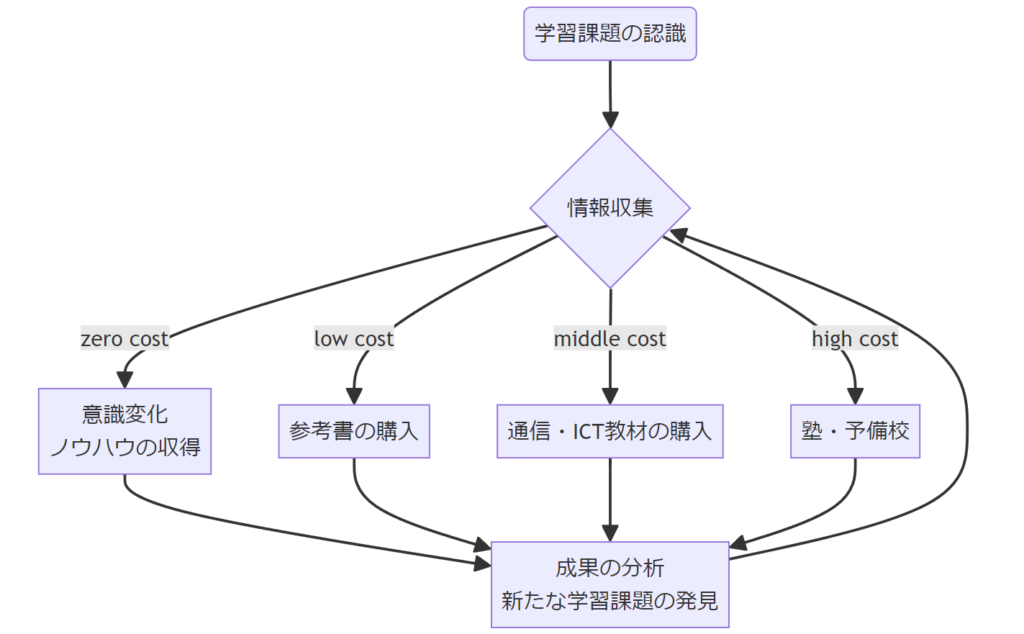

上の図のように考える習慣をつけましょう。

zero cost

low cost

middle cost

high cost

と分けていますが、high costだから最高の課題解決策というわけではありません。

例えば、語学春秋社の実況中継シリーズは、予備校の講座の受講料の1/5~1/10程度の金額で、ほとんど同じ知識、情報、ノウハウを習得することが可能です。

もちろん、ライブ授業だからこそ伝わる講師の迫力や周囲の受講生から伝わる緊張感など、受講しないと得れないものもあります。

特に苦手な科目や単元の学習は気乗りしないことも多く、なかなか参考書を進めにくいこともあります。このような場合は、塾や予備校の講座をとることで強制力を働かせましょう。high cost だからこそ情報、知識、ノウハウ習得+強制力を働かせる、緊張感を得やすいという付加価値が付随するのです。

まとめ

①自分をしっかり見つめ、課題分析に十分な時間と労力をかけましょう。

②課題に対して適切な解決策を選択し、目的意識をもって取り組みましょう。

③金額の高い解決策が、良質の解決策とは限りません。

コメント